<우리가 명함이 없지 일을 안 했냐>는 한 장의 사진과 함께 시작했습니다. 좁은 식당, 노란 간판 아래 짧은 파마머리를 한 누군가의 뒷모습. 군복 무늬 팔토시를 한 그가 꽃무늬 앞치마를 질끈 동여매고 있습니다. 서울 남대문시장에서 20년 넘게 국숫집 ‘훈이네’를 운영하고 있는 손정애씨입니다. 정애씨의 뒷모습은 흡사 전투에 나가는 무사처럼 늠름하고 비장해 보입니다. 사회가 인정하는 명함은 없지만 평생 집 안과 밖에서 일을 쉰 적 없는 사람. 인생이 명함인 사람. 우리가 찾던 바로 그 사람이었습니다.

<전대신문> 독자 여러분, 안녕하세요. 저는 경향신문 젠더기획 <우리가 명함이 없지 일을 안 했냐>에 참여한 장은교입니다. 젠더데스크로서 기획팀장 겸 취재, 집필 등을 맡았습니다. 세계여성의날을 맞아 여러분께 이 기획의 이야기를 들려드릴 수 있게 되어 영광입니다.

<우·명·함>은 우리 사회에서 할머니라 부르는 노년층 여성들의 삶을 일의 관점에서 기록한 책입니다. 전쟁부터 산업화, 독재정권과 민주화, 올림픽 부흥기, 외환·금융위기, 팬데믹까지 세계사에 유례가 없을 정도로 극적인 변화를 겪은 대한민국 노인 여성들의 삶을 기록해보고 싶었습니다. 제가 젠더데스크로 발령받은 것은 2021년 6월이었습니다. 미디어에서 다뤄야 할 젠더 콘텐츠는 정말 많았지만, 어쩌면 미디어에서 가장 소외되고 인기가 없었던 주제를 다뤄보고 싶었습니다. 바로 ‘할머니들이 고생한 이야기’입니다. 할머니들의 이야기는 언론에서조차 ‘젠더’ ‘여성’ 카테고리에 넣지 않고, 노인 문제로 뭉뚱그리는 것이 속상했습니다. 무엇보다 대한민국 발전사나 일의 역사를 얘기할 때 정부, 조직, 기업, 남성 중심으로 정리되는 것이 이상했습니다. 일을 많이 하고 잘해도 ‘내조의 여왕’ ‘집사람’으로 불리는 것도 한번은 짚어보고 싶었습니다. 여성들이 고생하며 삶을 일궈온 이야기는 너무 흔하고 흔해서 ‘기사는 안 되는 것’으로 치부되기 쉽지만, 그 흔한 이야기를 흔하지 않게 전달해보고 싶었습니다.

취재에 앞서 몇 가지 원칙을 세웠습니다. ‘큰언니들의 삶을 연민 어린 시선으로 그리지 않는다.’ ‘한 명의 노동자로서 그들이 해온 일에 초점을 둔다.’ 자신의 삶을 자신의 언어로 들려줄 수 있는 분들을 찾아 전국을 다녔습니다. 가급적 실명을 공개하며 일하는 자부심을 전해주실 수 있는 분, 특정 조직에 소속되지 않고 그동안 미디어에 노출되지 않았던 분을 찾으려 노력했습니다. 2021년 10월~2022년 1월까지 전국에서 30여 명을 만났고 그중 열 한 분의 이야기를 담았습니다.

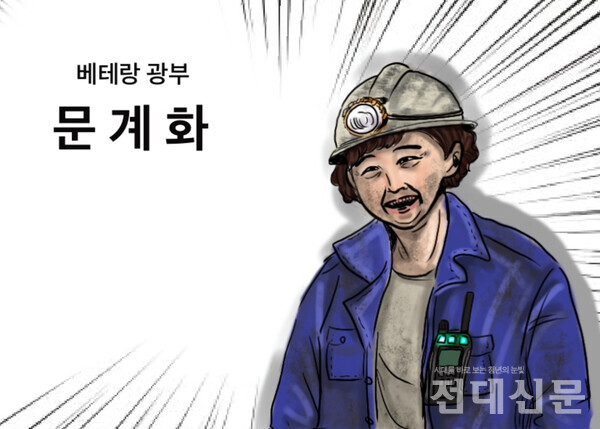

그렇게 5회분의 기사가 나왔습니다. 첫 회는 한국 현대사의 굴곡진 사건들이 삶에 고스란히 녹아있는 손정애씨의 1문 1답 인터뷰, 정애씨와 동갑내기 친구들인 1954년 여성들의 삶의 궤적을 데이터로 추적한 기사로 구성했습니다. 2회는 ‘집사람’이라 불리는 전업주부 두 분의 이야기와 함께 필수노동자들의 현실을 함께 담았습니다. 3회는 60대 엄마와 30대 딸이 서로를 노동자로 바라보며 느낀 점을 담았고 4회는 농촌과 탄광 지역 여성들의 이야기로 구성했습니다. 5회는 탈혼을 선택하고 꾸준한 자기 계발로 전문 분야를 개척해 ‘오늘도 출근하는’ 여성들의 이야기로 끝을 맺었습니다.

이 기획은 성공했을까요. 물론 그렇습니다. 덕분에 <전대신문>에 실릴 기회를 얻을 만큼 뜨거운 평가를 받았습니다. 기사를 책으로 만드는 프로젝트였던 소셜크라우딩 펀딩 ‘텀블벅’에선 목표액을 1,422% 달성했고, 기획보도는 제54회 한국기자상, 제24회 양성평등미디어상 대상, 제378회 이달의 기자상, 민주언론시민연합 이달의 좋은보도상(2022년 2월) 등을 수상했습니다. 독립출판 이후에도 출간요청이 많아 2022년 12월 휴머니스트 출판사에서 정식 출간됐고 현재 큰 사랑을 받고 있기도 합니다.

그런데 제가 드리고 싶은 이야기는 사실 지금부터입니다. 이 기획이 세상에 나가기 전부터 젠더기획팀은 이 프로젝트가 이미 성공이라고 생각했습니다. 우리가 만난 멋진 주인공들 덕분이었습니다.

1회 주인공 손정애씨는 아픈 남편과 시아버지를 돌보며 두 아이를 멋지게 키워낸 분입니다. 지나온 일들을 정애씨는 이렇게 얘기해줬습니다. “나쁜 일이 파도처럼 밀려왔지만 도망가지 않았다.” 정애씨는 오늘도 출근하는 삶이 얼마나 행복하고 값진지 밝고 씩씩한 목소리로 들려줬습니다. 저는 정애씨가 들려주는 다음 이야기들이 궁금해서 자주 찾아가 턱에 손을 괴고 시간 가는 줄 모르고 있다 왔습니다. 선배 노동자이자 프로 일꾼, 시인 같은 정애씨의 이야기를 들을수록 제 안에 뜨거운 것이 차올랐습니다. 그분이 거쳐온 삶의 굴곡을 그저 ‘고생한 이야기’로 납작하게 요약할 수 없었던 이유입니다.

신문에 나올 사람들이 아니라고 고개를 흔드셨던 ‘집사람’ 희자씨와 화정씨는 인터뷰를 거듭할수록 자신들이 얼마나 많은 일을 했는지 확인하며 행복해했습니다. 농부와 광부로 누구도 따라잡을 수 없는 ‘전문직’의 포스를 뽐내면서도 겸손해하시던 광월씨와 춘자씨, 계화씨도 인터뷰 전과 인터뷰 후의 표정이 달라졌습니다. “와, 그러네. 나 일 좀 했네. 나 진짜 괜찮은 사람이네.”

마지막 회 주인공인 선옥씨는 이 기획의 의미를 처음부터 다시 생각하게 해줬습니다. 명함을 일부러 만들지 않는 선옥씨는 이렇게 얘기했습니다. “내가 하고 싶은 일이 과연 이것만일까 싶거든요. 여기(명함)에만 머무르게 될까 봐서요. 저는 제가 명함이에요. 제 자신이….”

<우·명·함> 프로젝트는 이토록 멋진 분들이 자신이 얼마나 대단한 일을 해왔는지 함께 발견하고 기뻐하는 여정이었습니다. 기사가 나간 이후에도 자신의 지난 삶, 어머니와 누이, 아내의 멋진 일을 긍정하고 응원하는 편지들이 쏟아졌습니다. 특히 그동안 사회에서 일로 인정하지 않았거나 때로 무시 받았던 일을 해온 분들이 이 기획으로 인해 자신의 노동을 긍정적으로 평가하고 기록하게 됐다는 편지를 받을 때면, 기자로서 받을 수 있는 최고의 선물을 받은 것 같아 행복했습니다. 자신의 노동을 기쁘게 말할 수 있는 자유와 권리. 우리는 그것을 큰언니들과 함께 찾고 배웠습니다.

기사를 쓰고 책을 만드는 동안 자주 명함의 의미에 대해 생각했습니다. 우리가 흔히 보는 명함은 온통 딱딱한 명사들로 가득 차 있습니다. 하나의 명함을 갖기 위해 많은 이들이 애쓰지만, 딱딱한 네모 속의 직위와 직함, 조직의 이름은 우리를 표현하기에 너무 작을지도 모릅니다. 프롤로그에 저는 이렇게 적었습니다. “평생 일했고, 그 일을 즐기며 취향을 가진 사람, 인생의 불운을 불행이 되도록 내버려 두지 않는 사람.” 정말 닮고 싶은 사람 아닌가요. 당연한 것을 당연하게 여기지 않았던, 누가 알아주든 아니든 자신의 일을 묵묵히 해냈던, 그래서 현재의 우리들이 누리고 있는 권리를 선물해준 분들의 삶을 기억합니다. 그리고, 여전히 분투하고 있는 명함 밖의 인생들도 응원합니다. 우리는 모두 명함보다 크고 멋진 사람들입니다.