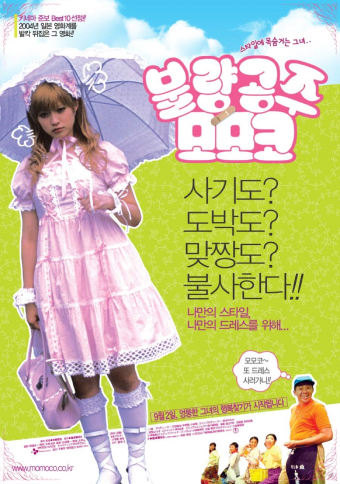

롤리타 드레스를 입은 여고생 ‘모모코’와 특공복을 입은 여고생 ‘이치코’가 여름의 시골을 누빈다. 2000년대 초반의 아날로그적인 화면과 어우러지며 아름다운 부조화를 보인다. 두 사람의 패션과 이미지가 주는 시각적 만족감도 훌륭했으며 그들의 서사에는 동경을 느꼈다.

<불량공주 모모코>는 시대를 앞서 등장한 여성 서사 영화라고 생각한다. 두 인물이 형성된 방식이 훌륭하게 작용한다. 남성 인물이 그들을 구원하는 것이 아닌 그들 스스로가 자신의 힘으로 나아가며 감동을 준다. 이는 20년 가까이 지난 지금도 여전하게 느껴진다.

모모코는 로코코 시대에서 태어나고 싶었다고 생각하며 공주풍의 옷만을 고집한다. 롤리타는 귀여운 것만을 먹어야 한다는 신념으로 마시멜로나 젤리와 같은 디저트로만 식사를 해결한다. 교복을 입고 도시락을 먹는 동급생들 사이에 혼자 앉아 롤리타 차림으로 디저트를 먹는 모모코의 모습은 그가 주변 사람과 다른 세상을 사는 것처럼 느껴진다. 실제로 모모코는 그렇게 여긴다. 다른 사람을 게임의 NPC로 여기며 자신을 로코코의 롤리타로 믿고 살고 있으니까 말이다.

이치코는 누가 봐도 불량임을 알 수 있는 외양을 하고 스쿠터를 타고 다닌다. 담배를 태우며 화가 나면 손부터 나간다. 한편 공갈을 하거나 범죄를 저지르지는 않는다. 신의를 중시하고 ‘히미코’라는 정의로운 여자 폭주족의 전설을 믿으며 동경하는 올곧은 면도 가지고 있다. 이는 공주 같은 외양과 달리 삐뚤어진 시선을 가진 모모코와 대조된다. 그런데 이런 두 사람이 어떻게 우정을 쌓을 수 있었을까.

그들에게는 차이를 넘어서는 공통점이 존재한다. 자신이 믿는 세상을 살고자 하는 태도이다. 모모코는 로코코 시대의 롤리타로 살고자 한다. 그 장소가 전철을 타지 않으면 옷조차 제대로 살 수 없는 시골 마을이라도. 이치코 또한 히미코로 대표되는 세상을 살고자 한다. 설령 주변의 동료들이 범죄를 저질러도 말이다. 믿는 대상은 다르지만 믿고 싶은 허구를 믿는다. 이것이 영화가 허구의 힘을 보여주는 방식이며 따뜻함을 느낄 수 있는 부분이다.

살다 보면 원치 않는 선택을 하는 순간이 온다. 자의에 의한 것이라면 성장이나 변화라 이름 붙일 수 있겠지만 타의에 의한 것이라면 암묵적인 강요일 것이다. 우리는 수많은 암묵적 강요가 존재하는 세상에서 살아가고 있다. 학생이라면, 여성이라면, 남성이라면, 어른이라면 등등. 강요에 맞서 자신이 믿는 세상을 사는 두 사람을 통해 영화는 관객을 치유해준다. ‘믿고 싶은 대로 살아도 괜찮아’라고 말하며.

나는 폐병을 앓으며 글을 썼던 작가들의 시대와 반항적이었던 락스타의 시대에서 태어나고 싶었던 것 같다. 글을 쓰며 기타 연습을 해야겠다. 피어싱이랑 검은색 네일을 오랫동안 하고 싶었는데 영화를 보고 해야겠다고 다짐했다. 등을 밀리길 바라는 많은 이들이 이 영화를 보고 등을 밀어주는 손의 따뜻함을 느끼기를 바란다.