전국 106개 극장 동시 상영

신체적·정신적 고통의 연속

“눈물 나면 밭에 나가 몰래 울어”

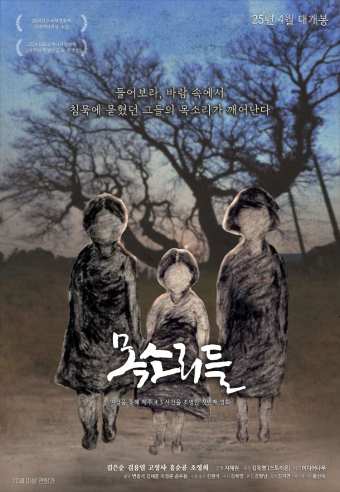

4월 제주는 온 섬이 슬픔에 잠긴다. 77년 전, 7년 7개월여간 지속된 희생을 기억하며 한 집 건너 제사를 지낸다. 4·3기억영화제 추진위원회는 지난 3일 전국 106개 극장에서 다큐멘터리 영화 <목소리들>을 상영했다. <목소리들>은 4·3 당시 여성들이 겪은 피해를 추적하는 연구 과정을 담은 다큐멘터리 영화다. 광주는 3일 금남로CGV와 광주상무CGV에서 관람할 수 있었고, 광주상무CGV에서는 지난 8일까지 매일 상영했다. 기자는 지난 5일 저녁 광주상무CGV를 찾아 영화를 관람했다.

적막한 영화관에서 들린 목소리

토요일 저녁, 4·3을 기억하기 위해 모인 사람들을 기대했지만 상영관에는 빈자리만 가득했다. 아무도 없는 넓은 상영관에서 홀로 <목소리들>을 마주했다. 영화는 여태껏 언론이 주목해온 사망자나 유가족이 아닌 ‘살아남은 여성들’에 집중했다. 목숨만 건진 여자들. 침묵으로 4·3을 기억하는, 누구에게도 그날의 이야기를 꺼내지 않았던 그들의 목소리를 조명했다.

“말 걸지 마라.” 제주에서 여성들의 4·3 피해는 입 밖으로 내뱉을 수 없는 금기사항이었다. 여성들은 피해자임에도 꼬리표를 떨쳐내야만 했던 것이다. 계엄군의 성폭행, 성희롱은 말할 수 없는 괴로움이었다. 침묵으로 기억되는 피해는 통계도, 역사도 되지 못했다. 피해를 입고도 숨기려 애써야 했던 사회 분위기가 원망스러울 뿐이다. 할머니들은 연구자와 촬영진의 조심스러운 질문에 ‘말 걸지 말라’며 두려움을 비쳤다. 어렵게 꺼낸 이야기는 ‘목숨만 건진 채’ 살아온 괴로움이었다.

피해 입은 몸으로 생계도 책임져야 했던

4·3 제주에 여성 인권은 없었다. 군인들은 어리고 예쁜 여성을 골라 밤마다 강간했다. 처녀인 것을 들키면 잡혀갈까 13살에 시집을 갔다. 한 임산부는 모이라고 한 장소에 늦게 나왔다는 이유로 옷이 벗겨진 채 나무에 매달려 맞았다. 여성들은 동굴과 부엌 항아리에 숨어 숨죽여야 했다. 할머니들의 증언을 듣고 ‘떠올리고 싶지 않아서 말을 꺼내지 못한 것은 아닐까’하는 생각도 들었다. 끔찍했던 그날의 이야기를 내뱉을 수 없었을 것 같다. 수치심 너머 괴로움이 느껴졌다.

그렇게 살아남은 여성들은 신체적, 정신적 고통을 짊어지고 가족들의 생계를 책임져야 했다. 어린 아기를 배 돛에 묶어 둔 채 바다에서 물질을 하고, 힘들어 눈물이 날 때면 밭에 나가 몰래 울었다고 했다. 아기가 바다에 빠질까 배에 묶는 그 마음이 상상이나 되는가. 어린 나이에 부모와 자녀를 홀로 부양해야 했을 여성들의 고됨이 안쓰러웠다.

“무서워. 약 없으면 살지를 못해”

김은순 할머니는 4·3 당시 언니는 죽고 본인만 살았다는 죄책감에 여전히 괴로워하고 있다. 당시 14세. 너무 어린 나이에 평생의 짐을 얻었다. 그는 “약 없으면 살지를 못해”라며 한숨을 쉬었다. 홍순공 할머니는 17세였던 당시 군인 칼에 일곱 군데를 찔리고 살아남았다. 그는 “온몸에 피가 흐르고 괴로웠지만 꾹 참고 죽은 척 했다”고 말했다. 70년이 넘게 흐른 지금도 그때의 괴로움은 할머니들의 인생에 생생히 남아 있다. 그들은 남자, 군인만 보면 두려움에 떤다.

사라질 뻔한 역사를 남긴 기록

영화는 할머니들의 증언으로 4·3 여성 역사를 짚어간다. 침묵으로만 기억되던, 기록 없는 역사로 존재하다가 사라질 수도 있었던 이야기를 세상에 남겼다는 것에 의의가 있다. 영화의 마지막은 할머니들이 관객들과 눈을 맞추는, 그들의 눈빛으로 마무리된다. 필자는 할머니들의 그 눈에서 4·3으로 인한 피해와 괴로움, 처연함, 그리고 기억되길 바라는 간절함을 봤다. 4·3이 ‘기억해야만 하는 역사’임을 되새기게 되는 장면이었다. 감히 헤아릴 수 없는 그 감정이 안쓰러워 엔딩 크레딧이 올라가는 몇 분간 내리 울었다.

분명 잘 알고 있는 역사라고 생각했지만, 교과서에서 본 것이 다가 아니었다. 기록으로 남지 못한 채 살아있는 역사는 알 길이 없었다. 목소리를 전할 용기를 낸 여성들과 그들의 목소리를 세상에 전한 이들께 감사할 뿐이다.