마음에 와닿는 장면이 소설의 시작

꾸준한 쓰기의 동력은 좋아하는 마음

창작과 번역, 상호작용하며 도움 준다

가장 익숙하나 동시에 어려운 것이 소설 쓰기

<전대신문> 창간 70주년을 맞아 ‘이 시대 여성작가를 만나다’ 기획을 이어간다. 세 번째 여성작가는 창작과 번역을 넘나드는 백수린 소설가다.

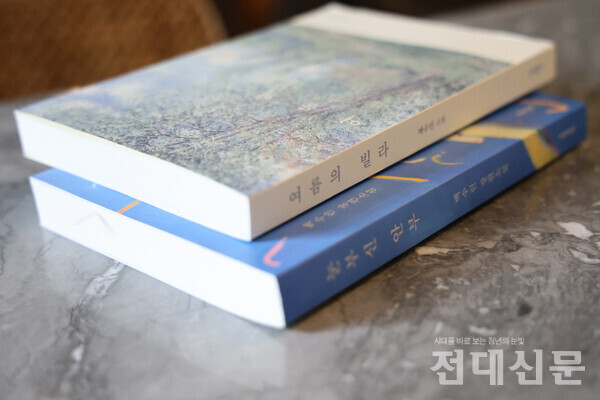

2011년 <경향신문>에서 단편 <거짓말 연습>으로 등단한 그는 소설과 산문을 쓰고, 프랑스 문학을 번역한다. 작품으로는 △소설집 <참담한 빛> △<여름의 빌라> △소설 <친애하고, 친애하는> △<오늘 밤은 사라지지 말아요> △<눈부신 안부>, △산문집 <다정한 매일매일> △<아주 오랜만에 행복하다는 느낌> 등이 있다. 출간한 번역서로는 △마르그리트 뒤라스의 <여름비> △아니 에르노의 <여자아이 기억> △시몬 드 보부아르의 <둘도 없는 사이> 등이 있다. 올해에는 출간 10주년을 맞은 첫 소설집 <폴링 인 폴>의 개정판이 출간되었으며 산문집 <다정한 매일매일>의 개정판도 나왔다.

지난 7월 3일 서울의 카페 ‘페이퍼마쉐’에서 그를 만나 쓰기와 기록에 대해 이야기를 나눴다.

소설가는 언어를 다룬다. 언어를 통해 탄생한 이야기는 독자에게로 간다. 소설가는 언어로 독자와 소통한다. 한편 백 작가는 언어를 불신한다. 그는 “기본적으로 사람 간에 소통이 아주 원활하게 된다고 믿지 못하는 편”이라며 “언어는 매우 자의적으로 만들어진 수단이기 때문이다”고 이야기했다. 언어를 불신하는 사람으로서 소설을 쓴다는 점에서 아이러니를 가졌던 등단 초 백 작가의 고민은 소설 <감자의 실종>, <거짓말 연습>, 첫 소설집인 <폴링 인 폴>과 같은 초기작에 많이 담겼다.

그러나 그는 언어를 불신하는 데에서 그치지 않는다. 불완전한 소통 수단, 투박한 인간의 언어를 어떤 방식으로 소통할지 줄곧 고민한다. 첫 소설집 이후 그는 소설의 형식이나 글쓰기 스타일에 대한 고민을 많이 했다. 소설집 <참담한 빛>, <여름의 빌라>와 같은 작품들은 그러한 고민의 결과로 탄생했다.

백 작가는 “소설을 통해 익명의 사람들에게 발신을 한다고 생각한다”며 “아주 많은 독자들을 향해 발신을 했을 때 그 중 누군가 한 명이라도 나와 소통이 이루어지면 좋겠다는 생각을 갖고 있다”고 전했다.

13년 꾸준한 쓰기의 동력 “좋아한다는 것”

‘왜 하고 많은 일상의 장면 중 이게 내 눈길을 끌었나.’ 우연히 본 장면 하나는 소설의 시작점이 되기도 한다. 백 작가는 “한 장면이 유난히 마음에 남아 며칠간 곱씹게 되면 스스로에게 질문을 던진다”며 “소설들은 그런 질문에서 출발하는 경우가 많다”고 이야기했다.

전업 작가가 아닌 그는 현재 한신대에서 하고 있는 소설 창작 강의와 같이 쓰기 이외의 일을 하는 날과 글 쓰는 날을 구분해 작업한다. 그렇게 꾸준히 쓴지는 등단 이후 13년째다. 꾸준함의 제일 큰 동력은 “글 쓰는 것을 좋아한다는 것”. 별다른 취미가 없고, 관심사가 넓은 편이 아니라는 백 작가는 “글 쓰기가 그나마 제일 잘하는 일인 것 같다”며 “글을 발표했을 때 독자와 만나 이야기하는 것도 즐겁다”고 말했다.

올해에는 2011년 등단 이후 처음으로 6개월간 단편소설 쓰기를 쉬었다. 백 작가는 “재작년 장편 <눈부신 안부>를 출간하고, 단편 두 편을 발표하는 동시에 번역 작업으로 많이 지쳤었다”며 “쉬어야 글이 잘 써질 것 같았다”고 말했다. 6월 말부터는 한창 새 단편소설을 쓰고 있다. 그는 “설레기도 하고 걱정되기도 한다”며 “오랜만에 소설을 쓰는 기분이라 감을 조금 잃은 것 같아 천천히 찾아가는 중이다”고 전했다.

밑작업·퇴고는 항상 종이에 하기도

백 작가는 소설 초고 전 단계인 밑작업을 할 때나 퇴고를 할 때 항상 종이를 활용해 손으로 집필한다. 손으로 직접 써야 아이디어가 잘 떠오르기 때문이다. 그는 “본격적으로 글을 쓸 땐 노트북을 활용하지만 초고 전 단계는 거의 다 손으로 쓴다”고 말했다.

종이에 남기는 기록은 가볍고, 어디서나 펼쳐볼 수 있기 때문에 좋다. 백 작가는 “종이에 적힌 기록은 누구에게나, 전기가 없는 곳에서도, 기계를 다루는 지식이 없거나 돈이 많지 않은 사람에게도 쉽게 전달될 수 있다”며 “종이에 기록하는 것을 좋아하는 편이다”고 말했다.

적지 않은 퇴고를 해나가는 그에게 퇴고 시 문장에 빠지는 경우가 있는지 묻자 백 작가는 “당연히 있다”고 답했다. 그럴 때 그는 퇴고를 멈춘다. 백 작가는 “너무 많이 고치다 보면 정말 필요해서인지, 머리가 오작동을 시작한 것인지 의심될 때가 많다”며 “적당한 순간에 멈추는 것도 중요하다”고 말했다.

꼼꼼히 읽기, 번역 “창작에 좋은 힌트되기도”

번역가로서도 활발하게 작업하는 백 작가는 최근 출간된 시몬 드 보부아르의 <둘도 없는 사이> 이외에도 여러 번역서를 출간했다.

창작하는 소설가와 번역하는 번역가. 창작과 번역은 상호작용하며 긍정적인 영향을 미친다. 백 작가는 “좋아하는 작가의 작품을 번역할 때 글을 꼼꼼하게 해체적으로 몇 달을 걸쳐 본다”며 “이 작가는 이런 식으로 문장을 쓰고 표현했구나, 이런 장치를 넣었구나 하는 것들이 알게 모르게 창작에 좋은 힌트가 되고 있는 것 같다”고 말했다. 번역 작업에서 의논이 필요할 때면 함께 전공 공부를 하던 선후배나 프랑스인 지인들과 상의하기도 한다.

번역서 <둘도 없는 사이>는 보부아르와 그의 친구인 ‘엘리자베스’(애칭 ‘자자’) 둘의 우정과 자자의 죽음을 다룬다. 백 작가는 “자자의 죽음이 보부아르에게 큰 영향을 미쳤기에 그것을 다룬 소설을 세상에 보이는게 의미가 있을 것이라고 생각했다”며 “보부아르 생전에 출간되지 않았던 작품이며 상대적으로 많이 주목받지 못한 작품을 번역했다”고 말했다. 책에는 소설뿐만 아니라 자자와 보부아르가 주고받은 편지와 사진도 담겼다.

창작과 번역 두 가지를 함께, 오래 해온 백 작가는 “더 익숙하고 편안한 것은 소설 창작”이라고 말한다. 동시에 더 어렵게 느껴지는 것 또한 소설 창작이다. 백 작가는 “번역이 쉽다는 것은 아니나 창작이 스스로에게 더 중요한 작업이라 그런 것 같다”며 “소설가인데 번역도 한다는 느낌이다”고 이야기했다. 이어 “두 가지를 병행하고 있지만 머릿속으로 늘 스스로를 소설가라고 생각한다”고 말했다.

2024년 백 작가는 일상인으로서의 삶과 소설가로서의 삶, 두 삶의 균형을 맞추고자 한다. 그는 “쉼 없이 글을 쓰다보니 건강상 힘들었고, 일상인으로서의 삶을 많이 누리지 못한 느낌이 들었다”며 “작년부터 몸과 마음, 일상의 건강을 유지하며 좋은 작품을 쓰는 훈련을 하고 있다”고 전했다.

머지 않은 미래에 새 책으로 독자와 인사하고 싶다는 백 작가는 “독자가 있기에 계속 쓸 수 있다는 것을 안다”며 “독자분들 또한 몸과 마음이 모두 건강하기를 바란다”고 이야기했다.

백수린의 문장에서는 다정함이 묻어나온다. 불확실하고 자의적인 언어. 그러한 언어를 다듬고, 다정함을 더한다. 그것은 곧 소설가의 문장이 된다. 그가 지난 7월 독자에게 발신한 것은 매일의 다정함이었다. “독자님들의 매일매일이 다정하시기를 바라요.”